Hissène Habré, Daech… Cinq bandes dessinées pour comprendre le monde

Du parcours de Rachel Khan au conflit syrien, en passant par des souvenirs d’enfance à N’Djamena, la BD s’empare de plus en plus de sujets d’actualité. Notre sélection.

© MONTAGE JA

Grandir sous Hissène Habré

Que signifie grandir sous le soleil de Sarh, au Tchad, dans les années 1980, alors qu’à N’Djamena règne un personnage connu sous le triste sobriquet de Hache-Hache – les initiales de l’homme fort de l’époque, Hissène Habré ? Avec le premier tome, magistral, de Djarabane, intitulé Au petit marché des amours perdues, Adjim Danngar nous raconte son enfance, ses parents, ses amis, ses connaissances, tout le peuple de ses voisins dans un pays en guerre – la Libye règne alors sur la bande d’Aozou, envahie en 1973 et qui ne sera reconquise par le Tchad qu’en 1987.

« Djarabane, tome 1 – Au petit marché des amours perdues », d’Adjim Danngar, éd. Delcourt, 192 pages, 24 euros. © Éditions Delcourt

Le dessin en noir et blanc de Danngar sert le réalisme de l’histoire, mais aussi l’onirisme des rêves du jeune héros, Kandji, et tous ces moments où la magie s’invite dans le quotidien. Toute la force du récit repose à la fois sur cette maîtrise du trait et sur le talent d’Adjim Danngar pour nous dépeindre ceux avec qui il a vécu, à Sarh et ensuite à N’Djamena : sa mère, bien sûr, son père, mais aussi Mango l’intellectuel désœuvré, Mokassy l’ami poète, Absakine, le préfet de Sarh, qui se promène toujours avec son singe en cage sous le bras, Zarathou, le fou du village, qui passe son temps à gribouiller avec du charbon sur des bouts de papier…

Et puis, il y a les patrouilles de soldats français et les avions de guerre qui passent dans le ciel, faisant planer une menace continuelle sur le pays. Ballotté par le destin – une balle perdue arrache la vie de son père, et ses oncles s’emparent aussitôt de tous ses biens –, Kandji ne parviendra jamais à libérer le singe d’Absakine, son rêve d’enfant, mais il parviendra peu à peu à s’en sortir grâce à sa débrouillardise et, surtout, à son talent pour peindre des trompe-l’œil. Fasciné par un tableau accroché dans sa maison natale, puis par des œuvres similaires aperçues sur les murs de la ville, Kandji part à la recherche de leur auteur… Deviendra-t-il, comme on le suppose, un grand dessinateur ? Sans doute le saura-t-on dans le tome 2 de Djarabane.

« Djarabane, tome 1 – Au petit marché des amours perdues », d’Adjim Danngar, éd. Delcourt, 192 pages, 24 euros. © Éditions Delcourt

Djarabane, tome 1 – Au petit marché des amours perdues, d’Adjim Danngar, éd. Delcourt, 192 pages, 24 euros.

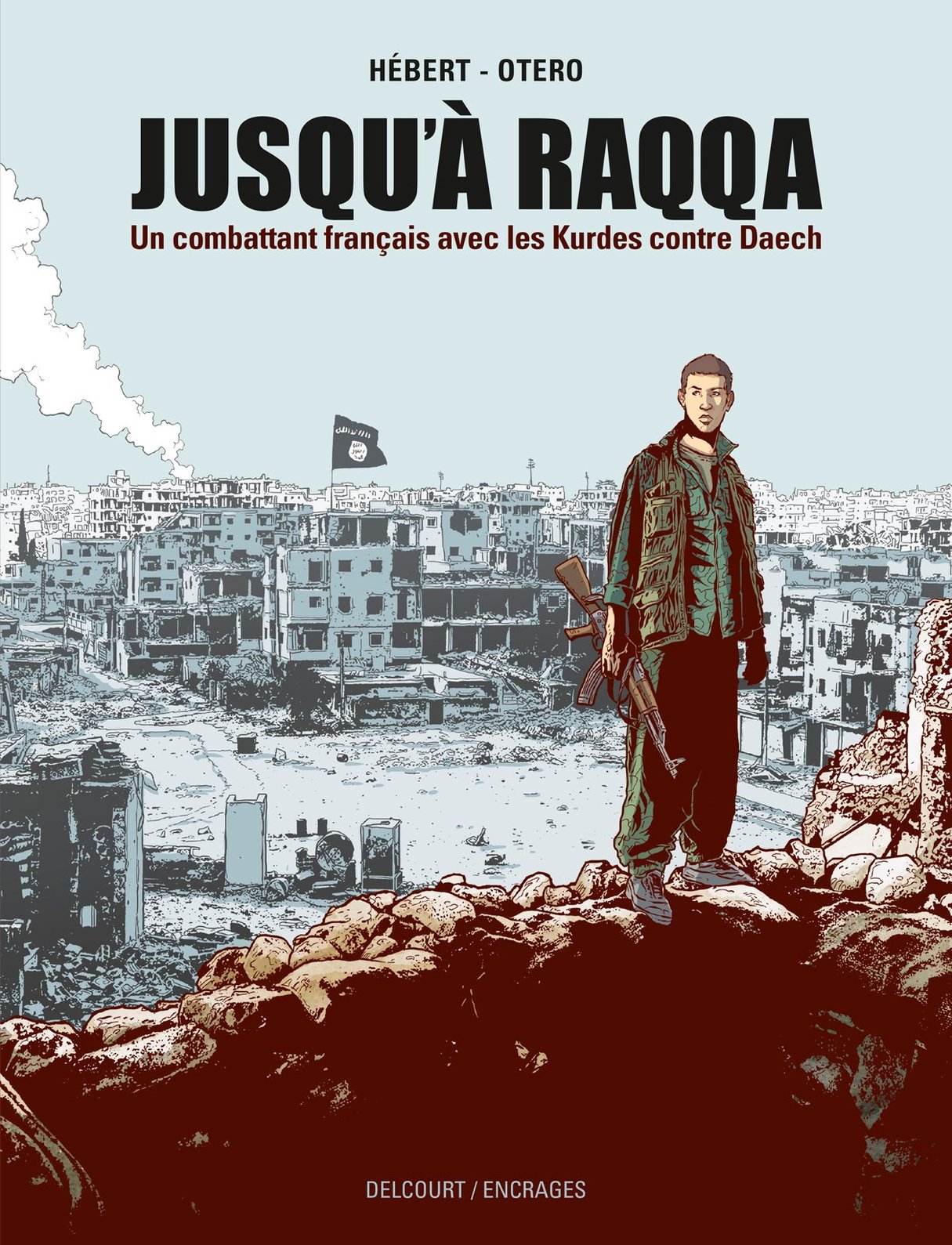

Au combat auprès des Kurdes de Syrie

De ces Français partis combattre dans les rangs de Daech, on a beaucoup parlé. De ceux qui se sont engagés pour lutter contre l’obscurantisme meurtrier de l’organisation terroriste, on parle moins. Jusqu’à Raqqa. Un combattant français avec les Kurdes contre Daech est, à ce titre, une bande dessinée rare : elle revient sur l’engagement militaire du jeune André Hébert aux côtés des militaires du YPG (les Unités de protection du peuple, branche armée du Parti de l’union démocratique kurde en Syrie).

« Jusqu’à Raqqa. Un combattant français avec les Kurdes contre Daech », d’André Hébert et Nicolas Otero, éd. Delcourt, 120 pages, 17,50 euros.. © Éditions Delcourt.

« Il n’y a pas d’autres révolutions aussi abouties dans le monde. On n’a pas d’excuse, il faudrait y aller », lui a dit un jour un militant à propos des Kurdes du Rojava (Kurdistan syrien). « En m’intéressant de plus près aux Kurdes, j’ai pris conscience qu’ils ne se battaient pas simplement pour leur terre ou contre Daech, raconte-t-il. Ils combattaient avant tout au nom d’un modèle révolutionnaire, basé sur la démocratie directe, le socialisme, le féminisme, la laïcité et l’écologie, autant de principes qui étaient au cœur de mon propre engagement politique. […] Dès le lendemain, j’ai contacté le YPG par Facebook. J’en avais assez des grands discours et des tergiversations. J’ai ensuite discuté avec un membre du YPG basé à Sulaimaniya, au Kurdistan irakien. Mon billet d’avion réservé, je n’avais plus qu’à trouver un mensonge à raconter à mon entourage. »

Dessinée par Nicolas Otero – cadrages travaillés, mélange de réalisme photographique et de ligne claire, couleurs sombres de la guerre –, l’expérience d’André Hébert permet d’assister de l’intérieur aux actions menées contre Daech, en compagnie des combattants internationalistes ou des soldats du YPG. La mort, l’ennui, les doutes, les problèmes d’organisation ou de hiérarchie, « le culte de la personnalité entourant Abdullah Öcalan », le jeu trouble des Occidentaux… Hébert raconte tout avec simplicité, y compris ses arrestations par les Peshmergas irakiens ou les services français. Et ce, jusqu’à la libération de Raqqa, qui « marqua l’apogée du combat mené par les Forces démocratiques syriennes ».

« Jusqu’à Raqqa. Un combattant français avec les Kurdes contre Daech », d’André Hébert et Nicolas Otero, éd. Delcourt, 120 pages, 17,50 euros. © Éditions Delcourt.

« Depuis, c’est une guerre d’un autre genre qui se joue au Rojava, une guerre silencieuse qui n’intéresse pas les journalistes. La région, déjà étouffée par un embargo, est littéralement assoiffée et affamée par la Turquie. Elle détruit les réserves d’eau, diminue le débit de l’Euphrate grâce à ses barrages et incendie les champs du Rojava, dont l’économie repose sur l’agriculture. Les agents turcs et les cellules clandestines de Daech multiplient les actions de sabotage et tentent de semer la discorde entre les communautés », écrit l’ancien engagé, depuis rentré en France et toujours militant.

Jusqu’à Raqqa. Un combattant français avec les Kurdes contre Daech, d’André Hébert et Nicolas Otero, éd. Delcourt, 120 pages, 17,50 euros.

Rachel Khan se met en scène

« Je suis maîtresse de ma vie. Je suis une gazelle, un lion, la chatte blanche de l’Opéra, trois corans, mille cauris, une étoile… » Ainsi s’achève, ou presque, Les Grandes et les Petites Choses, adaptation en bande dessinée du roman éponyme de Rachel Khan, avec Aude Massot au dessin.

"Les Grandes et les Petites Choses", de Rachel Khan et Aude Massot, éd. Nathan, 168 pages, 22 euros. © Éditions Nathan BD

L’histoire, c’est celle de Nina, métisse née d’une mère juive d’origine polonaise et d’un père musulman originaire de Sénégambie. C’est donc peu ou prou l’histoire de Rachel Khan : née en 1976 à Tours d’un père Gambien et d’une mère française, juive ashkénaze. Raconté avec beaucoup de simplicité et une bonne dose d’espièglerie, ce récit d’adolescence permet de comprendre le parcours et les idées politiques de Rachel Khan.

De ses premières confrontations avec le racisme à l’affirmation de ses identités multiples, de ses doutes à sa capacité à se dépasser, Nina-Rachel n’est pas un personnage sans failles. C’est une femme qui se cherche et qui affronte la violence sociale – le racisme n’étant qu’une de ses manifestations. « Sérieux, ils me saoulent avec leur diversité, dit-elle au sortir d’une soirée chez un fils de bonne famille. L’égalité, c’est pas embaucher des serveurs noirs et arabes ou assouvir des fantasmes avec des femmes noires. Ce n’est pas pleurnicher en matant des documentaires sur l’Afrique mourante. Ni dire bonjour aux éboueurs ou à Lily qui arrive de Somalie. Toutes ces conneries sur les Noirs et les Arabes à intégrer. Intégrer où ? Tu crois qu’on était bien intégrés chez le daron de Pierre-Antoine ? Lui, en tout cas, il a l’air bien intégré au Congo, où il pille les richesses. J’aurais dû venir en boubou, tiens ! »

« Les Grandes et les Petites Choses », de Rachel Khan et Aude Massot, éd. Nathan, 168 pages, 22 euros. © Nathan BD

Comme Rachel Khan, Nina trouvera dans le dépassement de soi et l’athlétisme de haut niveau une première façon de s’affirmer. Le récit initiatique s’achève sur une victoire sportive. Il pourrait se poursuivre avec la carrière étonnante de Rachel Khan, juriste, conseillère à la culture au cabinet de Jean-Paul Huchon, au Conseil régional d’Île de France, actrice (Les Monologues du vagin, Sur la route, Géhenne, La Promesse de l’aube…), autrice (Racée, Noire n’est pas mon métier…), et, depuis peu, chargée par Emmanuel Macron de participer à un groupe de travail sur la laïcité, l’immigration et l’intégration.

Les Grandes et les Petites Choses, de Rachel Khan et Aude Massot, éd. Nathan BD, 168 pages, 22 euros.

Enseigner à tout prix

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » : cette phrase empruntée à Nelson Mandela est citée à deux reprises dans le nouvel album de Christian Lax, L’Université des chèvres. Elle apparaît notamment écrite à la craie, en pachtoun, sur un petit tableau noir porté par Sanjar, un instituteur afghan itinérant bien décidé à assurer l’éducation de tous – même des filles, et y compris dans les villages les plus reculés – malgré la menace mortelle que fait peser sur sa vie l’obscurantisme des talibans.

Auteur d’une bande dessinée sur les œuvres d’art pillées en Afrique (Une maternité rouge), Christian Lax ose, avec ce nouveau récit, un conte engagé sur l’éducation, liant entre elles cinq générations d’enseignants et faisant fi des frontières.

"L’Université des chèvres", de Christian Lax, éd. Futuropolis, 152 pages, 23 euros. © Futuropolis

L’histoire commence très exactement en novembre 1833, au Col de la Rousse, entre Ubaye et Durance, avec l’instituteur itinérant – « colporteur en écriture » – Fortuné Chabert, qui enseigne dans des villages de montagne. Il n’y est pas toujours bien reçu, que ce soit par les curés ou par les paysans qui ne voient pas l’intérêt – l’utilité – pour les enfants d’apprendre à lire… surtout quand ils sont de sexe féminin.

Mais, bientôt, l’infortuné Fortuné doit renoncer à son métier, la loi Guizot exigeant qu’il passe un brevet afin de pouvoir enseigner. Un temps, Chabert se convertit en « colporteur de livres », et demeure tout aussi mal reçu par ceux qui se méfient de la culture. Las, il décide de tenter sa chance ailleurs : il descend à Marseille et embarque pour l’Amérique. Le métier de chercheur d’or ne lui réussit guère, et c’est au sein de la tribu Hopi qu’il finit par rencontrer son destin.

"L’Université des chèvres", de Christian Lax, éd. Futuropolis, 152 pages, 23 euros. © Futuropolis.

Accueilli par les Amérindiens, il fonde une école, « l’université des chèvres », fondée sur une éducation respectueuse des valeurs et des traditions hopies, afin de s’opposer à l’éradication culturelle que les colons mettent en œuvre. À sa mort, son fils, puis sa petite-fille, tous deux métis, reprendront le flambeau. Sa petite-fille, journaliste sous la présidence de Donald Trump et qui enquête souvent sur les tueries dans les écoles américaines, partira en Afghanistan, où elle rencontrera un certain Sanjar, instituteur itinérant dans un pays ployant sous le joug taliban – bouclant ainsi la boucle. Voyage dans le temps, voyage dans l’espace servis par un trait fluide et précis, couleurs adaptés aux paysages grandioses, L’Université des chèvres est un superbe éloge du savoir – et une condamnation sans équivoque de la violence.

L’Université des chèvres, de Christian Lax, éd. Futuropolis, 152 pages, 23 euros.

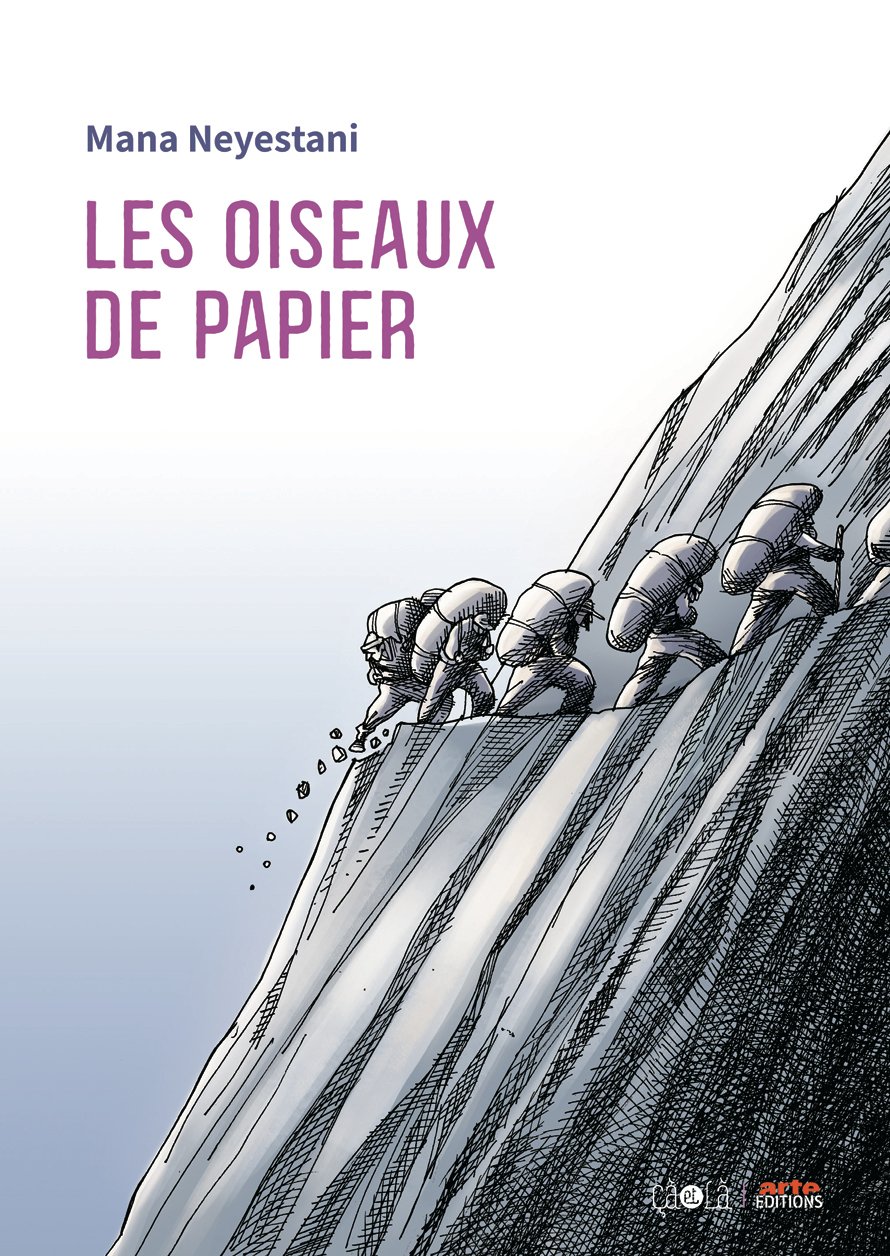

Le destin des kolbars

Qui connaît les kolbars, ces hommes et ces femmes qui passent d’Iran en Irak, dans les montagnes enneigées, au péril de leur vie, pour transporter des marchandises de contrebande : téléviseurs, vêtements, climatiseurs, pneus, cigarettes ? Même s’ils sont environ 40 000 à survivre pour quelques millions de tomans par mois (185 euros par mois en moyenne), ils ne font jamais la une des journaux et, bien souvent, meurent en silence.

« Les Oiseaux de papier », de Mana Neyestani, traduit du persan par Massoumeh Lahidji, éd. Çà et Là, Arte Éditions, 208 pages, 20 euros. © Éditions Çà et Là.

C’est leur histoire que le dessinateur iranien Mana Neyestani, réfugié en France depuis 2012, raconte en noir et blanc, avec son trait hachuré caractéristique, dans Les Oiseaux de papier, son nouveau roman graphique. Ainsi nous entraîne-t-il avec un groupe d’hommes dans la violence des montagnes, où l’humanité de chacun est mise à rude épreuve. Mais, comme souvent dans ses livres, Neyestani démonte avant tout un système politico-économique qui asservit l’homme (et plus encore la femme), dénonce l’oppression, l’autoritarisme, le patriarcat, l’hypocrisie mortifère des élites.

« La majorité des marchandises qui circulent par la frontière sont interdites et sont portées par des passeurs illégaux, écrit l’auteur dans sa postface. Ce sont eux qui se font piéger et sont souvent tués ou blessés. Des milliers de kolbars ont péri aux frontières iraniennes. Les gardes-frontières leur tirent dessus, sans sommation, lorsqu’ils traversent. Le nombre le plus élevé de victimes s’observe parmi les habitants des villes de Marivan, Sardasht, Ashnavieh, Baneh, Nossoud et Kermanshah. »

« Les Oiseaux de papier », de Mana Neyestani, traduit du persan par Massoumeh Lahidji, éd. Çà et Là, Arte Éditions, 208 pages, 20 euros. © Éditions Çà et Là.

Et de poursuivre : « Selon les chiffres de l’organisation pour les droits de l’homme Hengaw, en 2019, au moins 74 kolbars kurdes ont été tués et 174 blessés. Parmi les morts, 50 ont été tués par les services de sécurité et les gardes-frontières, 23 ont péri lors d’une chute, d’un éboulement, d’une avalanche ou par hypothermie, et un kolbar a été tué par l’explosion d’une mine. Sur les 174 blessés, 144 l’ont été par les forces de l’ordre. »

Les oiseaux de papier est le récit d’une expédition qui emportera une demi-douzaine d’hommes vers une tragédie bien trop prévisible, doublé d’une histoire d’amour tout aussi tragique, qui prend tout son sens quand on connaît la situation actuelle des femmes en Iran. Le patriarcat y est infiniment plus mortel que les avalanches. Accablant.

Les Oiseaux de papier, de Mana Neyestani, traduit du persan par Massoumeh Lahidji, éd. Çà et Là, Arte Éditions, 208 pages, 20 euros.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles

Les plus lus

- Au Gabon, bars et discothèques peinent encore à passer la nuit

- Photographie : 1904, l’horreur de la colonisation du Congo dans l’objectif de la missionnaire Alice Seeley Harris

- Au Cameroun, Paul Biya proroge le mandat des députés et conseillers municipaux

- « Ma mère me dit : “Quitte ce pays de racistes” », les Africains de France face à la montée du RN

- Achille Mbembe : « En France, la parole raciste a cessé d’être considérée comme scandaleuse »