Océan indien : si lointain et si proche

Face à la mondialisation, les îles et archipels du Sud-Est africain souhaitent dépasser leurs différences pour s’unir. Sous la houlette de la Commission de l’océan Indien, qui a fait de l’intégration régionale son objectif principal.

Lors du 4e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la COI, en août 2014. De g. à dr. : le Seychellois James Michel, le Mauricien Navin Ramgoolam, le Malgache Hery Rajaonarimampianina, le Comorien Ikililou Dhoinine, le Français François Hollande, et Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la Commission. © DR

Océan indien : destins communs

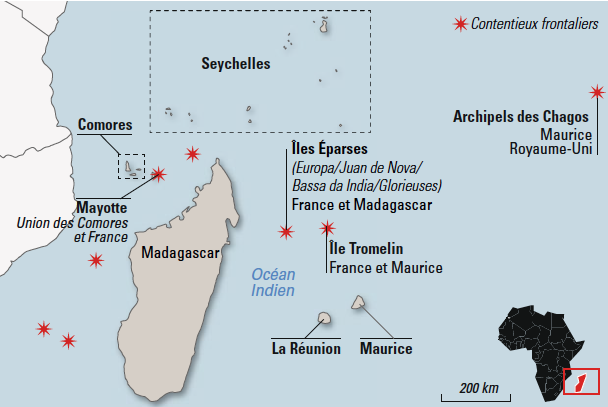

Malgré leur volonté d’avancer ensemble, les pays membres de la Commission de l’Océan indien (COI) sont confrontés à de nombreux contentieux frontaliers qui empoisonnent leurs relations.

Comme son nom ne l’indique pas, l’Indianocéanie se trouve en Afrique. Ce néologisme géographique a été employé pour la première fois en 1960 par l’écrivain mauricien Camille de Rauville pour évoquer « un nouvel humanisme au cœur de l’océan Indien ».

L’idée a ensuite vogué, au gré des alizés et des aléas qui ont soufflé sur la région, avant que Jean Claude de l’Estrac, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI) depuis 2012, ne s’en empare pour la faire ressurgir du fond des mers. Il veut profiter du climat de confiance général qui règne au sein de la Commission depuis sa mise en place, en 1984, pour faire d’un simple concept intellectuel, développé lors du colloque de Mahébourg, en 2013, à Maurice, une réalité culturelle, économique, et pourquoi pas, un jour, politique.

Dapprocher des cultures variées et cultiver les diversités

Pendant de la Macaronésie, qui, au nord-ouest du continent africain, regroupe les Açores, les Canaries, le Cap-Vert et Madère, l’Indianocéanie s’étend le long des côtes du Mozambique sur un peu plus de 5 millions de km² et englobe les Comores, Madagascar, ainsi que les anciennes « Mascareignes françaises », les Seychelles, Maurice et La Réunion.

Un ensemble disparate, constitué d’États indépendants et de dépendances, de pays développés et en développement, aux religions et aux traditions aussi multiples et variées que la provenance des vagues successives de peuplement poussées vers ces îles par les moussons ou les courants marins. Le plus souvent de leur plein gré, mais parfois contraintes et forcées, comme pour les esclaves noirs et les coolies du sous-continent indien, exploités dans les plantations de cannes à sucre.

La COI espère sublimer les différences pour construire une identité commune

Malais et Indonésiens à Madagascar, Bantous et Perses aux Comores, Indiens dans les Mascareignes, Chinois un peu partout, tous ont contribué à dessiner ce métissage devenu, au fil des siècles, un patrimoine commun à l’ensemble de la sous-région.

Tout comme l’usage du français, hérité de l’ancien colonisateur et qui sert de langue véhiculaire dans toute la zone. Même les différents créoles mauriciens ou seychellois, bien que mâtinés d’anglais, utilisent majoritairement les bases lexicales de la langue de Voltaire pour faire de l’Indianocéanie un îlot de francophonie dans un océan Indien perçu comme un lac anglophone.

C’est en s’appuyant sur ce type de similitudes que la COI espère sublimer les différences et dépasser les vieux contentieux pour mieux fédérer les États et construire cette identité commune qui leur permettra de faire face, ensemble, aux nombreux défis qui les attendent, de la lutte contre le terrorisme à celle contre le réchauffement climatique.

La COI, quel poids sur plan international ?

Car bien que située, en apparence, aux marches du monde, la sous-région est rattrapée par la mondialisation économique en cours, grâce notamment aux routes maritimes qui sillonnent depuis toujours et en tous sens cet espace de plus en plus géostratégique, à mesure qu’explosent les échanges en tout genre entre l’Asie et l’Afrique.

La France l’a bien compris. Membre de la COI par l’intermédiaire de La Réunion et, de très loin, son premier contributeur, Paris voit dans la Commission un bon moyen d’exercer son influence dans cette zone de confluence.

La présence de François Hollande lors du quatrième sommet des chefs d’État, à Moroni, en août 2014, avait justement pour but de rappeler l’engagement de son pays dans cette organisation, également suivie avec beaucoup d’attention par d’autres grandes puissances. Les États-Unis y sont militairement présents avec leur base de Diego Garcia, installée dans l’archipel des Chagos. La Chine est le premier pays à avoir obtenu le statut d’observateur de la COI en mai dernier, et l’Inde pourrait rapidement lui emboîter le pas.

Si la sous-région veut prendre toute la place qu’elle s’estime en droit d’occuper sur la scène internationale, elle doit encore pour cela affermir les liens entre ses propres membres.

« Groupés, nous sommes plus forts que séparés », rappelle comme une évidence Jean-Michel Jauze, doyen à l’université de La Réunion, qui demande que les États « transcendent leurs différences identitaires ». Grâce au volontarisme de Jean Claude de l’Estrac, l’Indianocéanie a enregistré de sérieuses avancées sur les dossiers prioritaires que sont la connectivité aérienne entre les différents pays membres, la protection des ressources halieutiques ou la sécurité alimentaire.

Beaucoup d’observateurs espèrent maintenant que l’arrivée du Comorien Hamada Madi Boléro au poste de secrétaire général en juillet ne ralentira pas l’élan suscité par son prédécesseur.

En quelques années, la COI a réussi à s’imposer comme la traduction politique d’une identité indianocéanique en construction, destinée à servir de moteur à une véritable intégration sous-régionale. Une première étape qui en demande d’autres, pour qu’un jour puisse être constituée cette fameuse communauté que beaucoup appellent de leurs vœux.

C’EST QUOI LA COI

Créée en 1982 à Port-Louis et institutionnalisée deux ans plus tard par l’accord de Victoria, la Commission de l’océan Indien (COI) est la seule organisation régionale d’Afrique constituée uniquement de territoires insulaires.

Elle réunit à ses débuts Maurice, Madagascar et les Seychelles, rejoints en 1986 par les Comores et la France par l’intermédiaire de La Réunion, avec pour principale mission de resserrer les liens culturels, mais également politiques et économiques, entre ses cinq pays membres.

Elle défend également leurs intérêts sur la scène régionale et internationale. Si les chefs d’État se retrouvent lors de sommets organisés plus ou moins régulièrement (quatre en trente-deux ans), leurs ministres des Affaires étrangères se réunissent chaque année pour déterminer les priorités dont le secrétariat général, véritable organe exécutif, aura la charge.

Pour renforcer l’intégration régionale, la COI conduit des projets liés à l’économie et au commerce, à l’environnement et au changement climatique, à la mobilité et à la connectivité. Son champ d’action s’est graduellement élargi vers le champ diplomatique, avec les missions d’observation aux Comores en 1997, puis à Madagascar, lors de la sortie de crise, en 2013, et, plus récemment, lors du scrutin présidentiel de février.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles