Océan indien : point d’équilibre économique

Pour créer l’union malgré de grands écarts de développement, une seule stratégie : faire de cette diversité un atout.

Les Etats membres de la COI ont choisi de mettre le secteur touristique. Ici l’ancienne Mosquée du Vendredi à Grand Comores. © David Stanley /Flickr cretaive commons

Océan indien : destins communs

Malgré leur volonté d’avancer ensemble, les pays membres de la Commission de l’Océan indien (COI) sont confrontés à de nombreux contentieux frontaliers qui empoisonnent leurs relations.

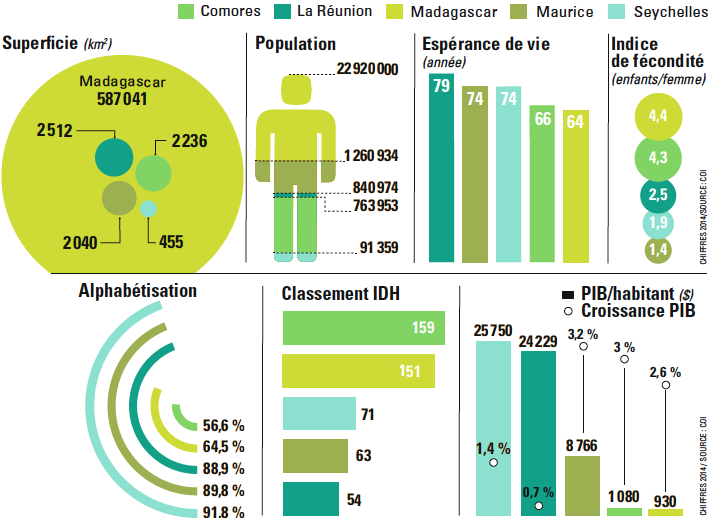

«La diversité n’empêche pas l’unité », assure un responsable de la Commission de l’océan Indien (COI). Et vice versa. Obligée de compter avec les réalités géographiques et économiques diamétralement opposées de ses cinq pays membres (voir infographie), l’organisation n’hésite pas quand il le faut à utiliser la méthode Coué.

Contrastes

Car les écarts de développement sont tels, entre d’un côté Madagascar et les Comores, classés parmi les pays les moins avancés (PMA), et de l’autre, les Seychelles, pays à revenu intermédiaire (PRI), Maurice, devenu récemment un nouveau pays industrialisé (NPI), et La Réunion, territoire développé en tant que département français, qu’ils semblent devoir freiner toute tentative d’union.

Quelle stratégie commune définir entre la grande île malgache, ses quelque 23 millions d’habitants répartis sur presque 600 000 km², et les 455 km² de l’archipel seychellois peuplé de moins de 100 000 âmes ? Surtout que la structure des économies de ces pays, héritée de la période coloniale et qui repose essentiellement sur les cultures de plantation, les rend aujourd’hui plus concurrents que partenaires.

Pêche, transports, tourisme… des secteurs fédérateurs

Des difficultés que les promoteurs de la COI veulent percevoir comme autant d’opportunités à saisir, comme dans le secteur du tourisme, où ils comptent jouer sur les complémentarités pour diversifier une offre qui, malgré des paysages de carte postale, attire à peine 2 millions de touristes par an.

Pour doper les chiffres de fréquentation de la sous-région et la sortir de l’isolement, la COI a fait de la connectivité aérienne, mais aussi maritime et numérique sa priorité.

La Commission veut également capitaliser sur ce qui rapproche ces pays, à commencer par la zone économique exclusive (ZEE), grande comme la Méditerranée, qu’ils ont en partage. L’avenir semble donc bleu horizon pour l’Indianocéanie et la COI, qui multiplient les projets dans les secteurs de la pêche, des énergies renouvelables ou de l’exploitation de fonds marins potentiellement gorgés d’hydrocarbures.

Le tout selon une logique de gestion durable d’un environnement naturel menacé par les bouleversements climatiques. Dossier sur lequel la sous-région revendique, depuis la COP21, une véritable expertise.

L'éco du jour.

Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles