Cameroun – Christian Tumi : « Ceux qui prétendent que je suis séparatiste se trompent »

Le cardinal camerounais Christian Tumi, n’est pas homme à mâcher ses mots, pas même lorsqu’il parle du président Paul Biya, lequel s’est toujours méfié de lui. Inquiet pour son pays, il a accepté de se confier à Jeune Afrique.

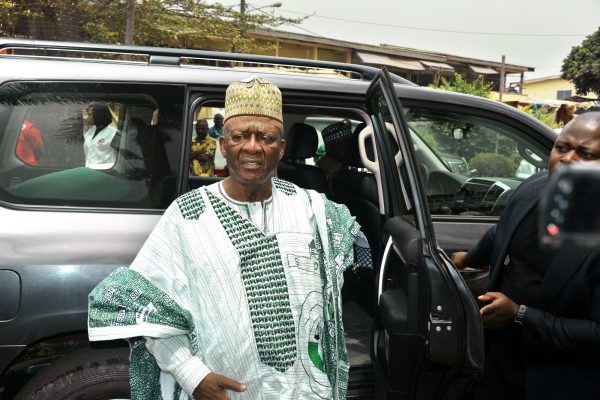

Le cardinal Christian Tumi, à Douala, au Cameroun, le 21 juin 2019. © Max MBAKOP TCHIKAPA pour JA

C’est dans sa maison nichée au fond des jardins de la cathédrale de Douala, au cœur d’un archidiocèse dont il est resté l’archevêque émérite, que Christian Tumi nous a reçus. Sa grande taille ploie sous le nombre des années – il a fêté ses 88 ans –, mais sa voix est toujours aussi forte lorsqu’il s’agit d’évoquer les crises qui secouent son pays.

Depuis des mois, le cardinal essaie de fédérer les anglophones pour dialoguer avec le pouvoir. Mais le président Paul Biya se méfie de cet ecclésiastique républicain et fédéraliste, qui ne l’a jamais ménagé. Il n’est pas plus enclin au dialogue que les séparatistes qui lui font face, radicalisés et partisans de la lutte armée. Christian Tumi, qui n’a jamais craint de prêcher dans le désert, poursuit néanmoins la mission de paix qu’il s’est assignée. À ses risques et périls.

Jeune Afrique : Vous tentez, depuis plusieurs mois, d’organiser une conférence générale des anglophones. Pourquoi ?

Christian Tumi : La conférence n’est pas un but en soi. Ce que nous voulons, c’est informer les Camerounais de ce qui se passe dans les régions anglophones. Nous pensons que beaucoup l’ignorent, y compris le président Paul Biya. Et puisque les anglophones se plaignent, nous avons décidé de leur donner la parole, à travers une consultation qui a été le plus large possible pour qu’ils nous disent ce qu’ils veulent et ce qu’ils proposent comme solution.

Nous espérons ensuite pouvoir rencontrer Paul Biya en personne pour lui transmettre les résultats que nous aurons obtenus, puis lui proposer d’organiser un dialogue national. Ce sera à lui d’en dessiner les modalités. S’il veut le présider lui-même, qu’il le fasse. L’essentiel est que cela ait lieu !

Qu’est-ce que cette consultation ?

Une sorte de questionnaire, parce qu’il faut identifier les causes de la crise pour trouver un remède au mal. Par exemple : « Entre le fédéralisme et l’État unitaire, quelle forme de gouvernement serait, selon vous, susceptible de nous aider à sortir de cette situation ? » Sachez que le fédéralisme a été plébiscité un millier de fois, tandis que l’État unitaire, même décentralisé comme le gouvernement est en train de le mettre en place, n’a reçu que quatre réponses positives – pas une de plus.

Pourquoi cette conférence est-elle sans cesse reportée ?

Elle devait se tenir avant la présidentielle d’octobre 2018, mais on nous a dit que le moment était mal choisi, que cela allait être mal interprété. Nous avons donc pris l’initiative de la reporter.

Après l’élection, on nous a demandé d’attendre la prestation de serment du président réélu. Puis on nous a dit que la situation était trop tendue pour organiser quoi que ce soit… Voilà où nous en sommes. Mais nous n’avons pas renoncé.

Un soldat du Bataillon d'intervention rapide (BIR), à) Buea, dans le Cameroun anglophone, en octobre 2018. Photo d'illustration. © REUTERS/Zohra Bensemra

Je ne comprends pas que l’on veuille jeter le discrédit sur une initiative dont le seul objectif est de trouver une solution à une crise qui fait des morts au quotidien

Certains vous soupçonnent d’avoir des projets de déstabilisation…

Des membres du RDPC [Rassemblement démocratique du peuple camerounais], le parti au pouvoir, prétendent que nous avons un agenda caché. Je ne comprends pas que l’on veuille jeter le discrédit sur une initiative dont le seul objectif est de trouver une solution à une crise qui fait des morts au quotidien.

Une députée qui dit me connaître mais que je n’ai jamais rencontrée [Marylise Douala Bell] a même dit qu’elle craignait que cette conférence ne serve de prétexte à une déclaration d’indépendance ! Mais nous n’avons d’autre objectif que le retour de la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas faire notre travail de missionnaires. C’est tout.

Selon vous, pourquoi le gouvernement refuse-t-il le dialogue ?

Peut-être y a-t-il en son sein des gens qui ne supportent pas l’idée que les choses puissent changer. Peut-être croient-ils que cette réunion va devenir un tribunal pour juger le régime actuel, ou que les résolutions qui en seront issues auront un caractère contraignant.

Vous n’avez pas l’intention de transformer ce dialogue en procès du régime ?

Pas du tout. Non pas que ce régime ne doive pas répondre de son bilan, mais ce n’est ni le lieu ni le moment.

Certains vous disent proche des sécessionnistes…

C’est faux. Ceux qui l’affirment ne me connaissent pas. À la réunification, en 1961, j’avais 32 ans. En votant pour le « oui », nous avons fondé un pays diversifié mais uni. Dans notre esprit, il s’agissait d’une République fédérale. Lorsque, jeune prêtre, mon évêque m’a proposé d’aller poursuivre mes études en Europe, j’ai exigé d’aller dans une université francophone.

Le cardinal Christian Tumi. © GALAZKA/SIPA

La manifestation du 1er octobre 2016 a confirmé que quelque chose de sérieux était en train de se passer

C’est ainsi que j’ai atterri à Lyon, en France, et que je me suis retrouvé, à 39 ans, en train de mémoriser 50 nouveaux mots français par jour. J’avais la conviction que, pour me sentir chez moi partout au Cameroun, je devais être parfaitement bilingue. Et de fait, en cinquante années de prêtrise, j’ai surtout travaillé dans les régions francophones, à Yagoua, à Garoua ou à Douala. Ceux qui prétendent que je suis « ambazonien », séparatiste, se trompent grossièrement. Ce n’est pas à mon âge que je vais commencer de nouvelles aventures.

Le gouvernement aurait-il pu stopper cette crise avant qu’elle ne dégénère ?

Oui. C’est vrai que tout cela a commencé il y a longtemps : j’étais encore au collège quand Gorgi Dinka a prononcé le mot « Ambazonia » ! Mais Paul Biya aurait dû intervenir immédiatement [quand les manifestations ont commencé, en octobre 2016]. Et il est dommage qu’il ne se soit jamais adressé directement aux anglophones. S’il avait eu cette attention, tout cela se serait arrêté.

Quand j’ai vu que la situation ne se calmait pas, je suis allé dans mon village, à Kikaikelaki, à 300 km de Bamenda. J’ai pris ma voiture en passant par Buea, Kumba, Manfé, Bamenda, Kumbo… Les « Amba Boys » avaient déjà décrété la fermeture des écoles ! Pis encore : quand je suis arrivé chez moi, j’ai vu que tout le monde connaissait l’hymne ambazonien. Les enfants et même les parents ! Je suis tombé des nues : quand et où l’avaient-ils appris ? Et cela sans que personne, dans nos services de sécurité, n’en sache rien ? C’est à ce moment-là que j’ai compris la gravité de la situation.

Situation qui a dégénéré par la suite…

La manifestation du 1er octobre 2016 a confirmé que quelque chose de sérieux était en train de se passer. Tous les villages étaient mobilisés. Ils avaient prévu de prendre Buea et Bamenda, mais l’armée s’est interposée. Il y a eu beaucoup de morts.

C’est ce jour-là que tout a basculé et que les jeunes ont pris les armes. Depuis, c’est la guerre. J’ai vu des corps sur le bord des routes et dans les champs. Des gens m’ont expliqué qu’il n’était pas possible de leur donner une sépulture parce que, si une patrouille de l’armée venait à passer, elle risquait de vous prendre pour quelqu’un qui collabore avec les séparatistes et de tirer.

Quelle est la situation actuelle ?

Il y a des combats et des morts, c’est dramatique. Le diocèse de Kumbo a fait une étude qui parle de 78 villages incendiés en indiquant à chaque fois qui, de l’armée ou des Amba Boys, en est responsable. À Kumbo, j’ai rencontré le préfet. Il m’a reproché d’être venu, il m’a dit : « Vous pourriez recevoir une balle perdue. Qu’est-ce que je dirais à Yaoundé si vous, le cardinal, étiez blessé ? »

Je lui ai répondu que j’étais né dans cette contrée, que mon père y avait fondé un village et que j’avais été le premier enfant à y naître. Et depuis que j’ai été ordonné évêque en 1980, j’y suis retourné chaque année, je ne suis jamais allé en vacances ailleurs. Sauf cette année. Parce qu’aujourd’hui, dans mon village, il n’y a plus que des gens qui ne savent pas où se réfugier.

À la fin de juin, une organisation helvétique, le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) a lancé en Suisse des négociations avec plusieurs leaders sécessionnistes. Qu’en avez-vous pensé ?

Je ne sais pas si la solution pourra être trouvée depuis l’étranger. Les Suisses peuvent nous aider, surtout dans la phase d’application des résolutions prises lors du dialogue. Mais ce qui compte, c’est de réunir les Camerounais – même si j’avoue avoir un problème avec certains de mes compatriotes de la diaspora qui sont intolérants et n’acceptent pas l’expression d’opinions contraires. Ce sont eux qui ont financé les groupes armés. Je pense, moi, que l’on ne prend pas les armes contre ses compatriotes.

L’enlèvement, à la fin de juin, de John Fru Ndi, le leader du Social Democratic Front (SDF), est-il le signe de cette intolérance ?

John Fru Ndi, le leader du Social Democratic Front (SDF) © Reinnier KAZE/AFP

Je condamne avec fermeté ce kidnapping, d’autant que c’est la deuxième fois qu’ils s’en prennent à lui. Ils veulent l’obliger à ordonner aux élus de son parti de quitter les institutions de la République pour rejoindre les maquis séparatistes.

Mais Fru Ndi ne retirera pas les députés SDF de l’Assemblée nationale et il a raison, car c’est à l’Assemblée que l’on devrait débattre des questions de vivre-ensemble, plutôt que de faire le coup de feu dans la brousse. Les Amba Boys ont de l’admiration pour Joseph Wirba [un élu SDF qui a rendu son écharpe après avoir dénoncé l’impossibilité de débattre de la question anglophone au sein de l’hémicycle]. Mais où aurait-il gagné sa notoriété actuelle s’il n’avait pas eu l’opportunité de s’exprimer à l’Assemblée ?

Le président a-t-il eu raison de créer une commission pour la promotion du bilinguisme ?

L’ancien président Ahmadou Ahidjo avait fait des efforts pour promouvoir le bilinguisme. Il avait créé des collèges bilingues, il envoyait des fonctionnaires francophones en formation en Angleterre et les anglophones allaient en France.

Je suis convaincu que, si cette politique s’était poursuivie, notre administration aurait une majorité de cadres vraiment bilingues. Mais je ne vois pas le régime actuel fournir des efforts en ce sens, et l’initiative dont vous parlez arrive bien trop tard.

Paul Biya a également créé un « comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration » (CNDDR).

Vous le voyez vous-même, tous ces comités n’ont aucune efficacité sur le terrain. Qu’est-ce qui empêche le président de se rendre lui-même sur place ? Qu’il y aille et dise : « Me voici. Que voulez-vous ? Quels sont les problèmes ? »

Avez-vous pu lui parler depuis que cette crise a commencé ?

Non. J’ai demandé à le voir il y a sept mois. Un jour, j’ai reçu un appel de la présidence m’invitant à me rendre au palais. Je m’y suis présenté, mais, au lieu d’être reçu par le président, j’ai vu son directeur du cabinet civil. Je l’ai poliment écouté et, à la fin de l’audience, je suis parti non sans lui demander de dire à Paul Biya que je n’avais pas apprécié d’être traité avec si peu d’égards. C’est le chef de l’État et je lui dois du respect, mais j’attends aussi qu’il me respecte, ne serait-ce parce que, de nous deux, je suis le plus âgé.

Comment appréciez-vous les rapports entre l’Église et le pouvoir ?

Il n’y a pas de tensions, mais un ancien ministre, aujourd’hui décédé, m’a un jour dit : « Nous avons peur de vous et vous avez peur de nous. » C’est un bon résumé de nos rapports.

Au début de la crise, trois évêques anglophones étaient poursuivis en justice par l’État.

Oui, mais les poursuites ont été abandonnées. La patate était sans doute trop chaude.

L’Église est divisée. Une partie des prélats soutient le pouvoir…

Nous ne sommes pas divisés sur les points doctrinaux, mais nous divergeons parfois sur des questions sociopolitiques.

Paul Biya, le président camerounais. © Lintao Zhang/AP/SIPA

Un bon président aujourd’hui ne devrait pas avoir plus de 50 ans

Paul Biya a estimé récemment que le Cameroun avait besoin de pardon. Qu’en pensez-vous ?

J’espère qu’il était sincère. Pour que le pardon soit possible, il faut se regarder face à face. Il faut se parler. C’est pourquoi nous croyons à ce dialogue, qui nous donnera l’occasion de nous dire en face ce que nous nous reprochons.

Ceux qui sont en prison doivent-ils aussi être pardonnés ?

Ceux qui le sont pour des raisons politiques doivent être libérés. S’ils ont essayé d’écarter le président que le peuple a élu, c’est la nation, dont le choix est ainsi contesté, qui devrait se sentir offensée, et c’est en son nom qu’il faut les libérer. Cela ne doit pas devenir un conflit entre personnes.

Que faire de ceux qui sont condamnés pour des crimes économiques ?

Qu’ils remboursent l’argent et qu’ensuite on les libère.

Et s’agissant du tribalisme, constitue-t-il un danger pour la paix civile ?

Le tribalisme, c’est aimer les siens à l’exclusion des autres. Moi, je ne peux pas ne pas aimer mon village, ma région, mes origines. Ce sont ceux qui gouvernent qui veulent nous opposer pour conserver le pouvoir. Ce sont eux qui essaient de nous diviser en instrumentalisant un attachement naturel et légitime.

Avant la présidentielle du 7 octobre dernier, vous aviez déclaré que, si vous étiez Paul Biya, vous ne vous représenteriez pas…

Oui, mais cela a été mal interprété : moi, c’est moi ; et lui, c’est lui. Les membres de son parti ont décidé d’en faire leur candidat. Qui suis-je pour leur en dénier ce droit ? Ne sommes-nous pas en démocratie ?

À dire vrai, quelques membres du RDPC sont venus me voir dépités lorsque le président s’est déclaré candidat. Ils m’ont dit : « Encore et toujours Paul Biya ? » Je leur ai répondu que je n’y pouvais rien, que c’était à eux de décider librement qui devait être leur candidat. Je leur ai dit : « Vous l’avez choisi. Si les Camerounais votent pour lui, qu’il en soit ainsi ! »

Paul Biya a 86 ans. Est-il trop âgé pour diriger le Cameroun ?

Un bon président aujourd’hui ne devrait pas avoir plus de 50 ans. Et les ministres, pas plus d’une quarantaine d’années. On ne peut pas sortir de notre situation de sous-développement sans moderniser. Et pour moderniser, il faut associer les jeunes à la conduite des affaires. Ils comprennent mieux le monde contemporain. Un homme de mon âge n’a plus la force de gouverner un pays où les jeunes représentent 70 % de la population.

La Matinale.

Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.

Consultez notre politique de gestion des données personnelles